Recharge

La recharge correspond à la quantité d’eau qui alimente l’aquifère depuis l’infiltration de surface et qui constitue le renouvellement de l’eau souterraine. L’estimation de la recharge d’un aquifère est donc essentielle pour assurer la pérennité de l’eau souterraine et son exploitation. De façon générale, les principaux facteurs affectant la recharge sont le climat, la géologie, la topographie, les propriétés physiques des sols et la végétation en place. Comme ces facteurs varient d’un endroit à l’autre, la recharge n’est pas uniforme sur l’ensemble d’un bassin versant. La présence de dépôts meubles et leurs propriétés physiques constituent les facteurs ayant le plus d’effet sur le taux de recharge. Ainsi, les zones d’affleurement rocheux et les dépôts meubles perméables définissent généralement les principales zones de recharge. À l’inverse, les zones pour lesquelles la recharge est faible, voire nulle, sont celles où la couverture argileuse est épaisse et continue. À l’échelle régionale, il est intéressant de pouvoir déterminer les zones de recharge importantes pour mieux les protéger des sources de contamination potentiellement présentes en surface.

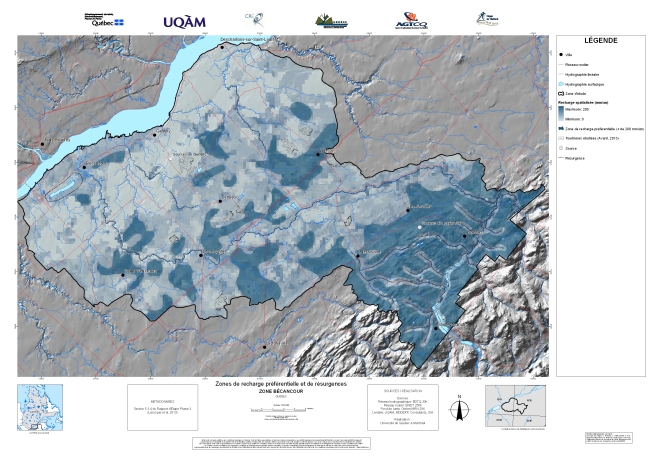

Figure 10 Zones de recharge et de résurgences

Interprétation pour la zone d'étude

Les zones de recharge supérieures à 200 mm/an ont été identifiées comme zones de recharge préférentielle de l'aquifère au roc (Figure 10). Les zones de recharge préférentielle sont situées principalement dans la partie amont du domaine étudié (Appalaches). Ces zones sont clairement identifiées avec la signature géochimique de l'eau souterraine. Dans le piémont appalachien et la partie centrale où l'aquifère rocheux est à nappe libre; les zones de recharge préférentielle sont également présentes au milieu de zones de recharge plus faibles. Ces zones de recharge localisées ont également été mises en évidence par la géochimie. Il n'y a pas de zone de recharge préférentielle dans la portion située en aval où les dépôts fins sont continus et épais. Dans ce secteur, la géochimie montre des eaux plus minéralisées et probablement plus anciennes, donc recevant peu de recharge.

Les zones de résurgence des eaux souterraines correspondent principalement aux portions de rivières qui coulent directement sur le roc. Toutes les rivières principales situées dans la portion appalachienne de la zone d'étude sont ainsi considérées comme des zones de résurgence potentielle. Dans la portion plus basse de la zone d'étude, des parties de la rivière Bécancour ont également été identifiées comme des zones de résurgence de l'aquifère. Ces zones correspondent principalement aux portions de la rivière qui ont érodé les dépôts meubles peu perméables en surface ou qui coulent sur des dépôts meubles perméables directement en contact avec le roc. Les portions des rivières Gentilly et Petite du Chêne qui sont situées dans un contexte géologique similaire ont été considérées comme zones de résurgence potentielle de l'eau souterraine.

Il existe très peu de sources répertoriées sur la zone d'étude. Les sources de Gentilly et celles de Laurierville sont toutefois bien connues et ont été identifiées comme des résurgences de l'eau souterraine. Le secteur du lac Saint-Paul a également été identifié comme une zone de résurgence au moyen de la piézométrie du secteur. Des portions de certaines tourbières étudiées pendant ce projet ont également été cartographiées comme zones de résurgence. Il est important de souligner que les milieux humides qui sont alimentés par l'eau souterraine (et qui sont donc des zones de résurgence de l'aquifère superficiel) sont certainement plus nombreux que ceux identifiés ici.